クラシック音楽と民族音楽を融合させた傑作、バルトーク・ベーラの《ルーマニア民俗舞曲(Romanian Folk Dances)》について詳しくご紹介します。この作品は、民謡採集を行ったバルトークならではの視点が生きた楽曲で、世界中のピアニストやクラシック音楽ファンに愛されてきました。

この記事では、作品の背景や各曲の解説、成り立ち、演奏のポイント、編曲版まで、東欧音楽の魅力とクラシック音楽の融合をぜひ味わってください。

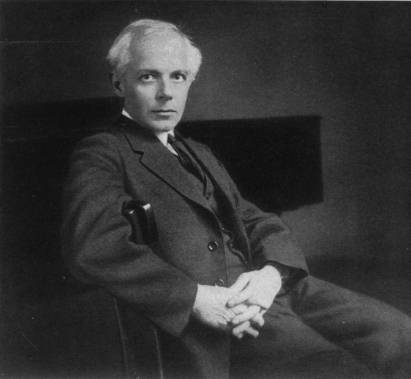

バルトークとは?民族音楽研究家としての顔

バルトーク・ベーラ(1881-1945)はハンガリー出身の作曲家・ピアニストで、20世紀を代表する音楽家のひとりです。彼はクラシック音楽の形式美と民謡の素朴な美しさを融合させた独自の作風で知られ、特に民謡の採集・研究に熱心だった民族音楽学者としても高く評価されています。

当時のハンガリー国内外の農村地帯を巡り、トランシルヴァニア、ルーマニア、スロバキアなどの民謡を採集。当時の原始的な録音機材を携え、現地の村人から直接歌や舞曲を録音・採譜するという大変貴重なフィールドワークを行い、それを素材として独自の作品を作り上げていきました。この活動は、世界の民族音楽学にも大きな影響を与えています。

《ルーマニア民俗舞曲》の成り立ち|実在する民謡から生まれた名作

《ルーマニア民俗舞曲》は、バルトークが1909年から1915年にかけて、当時ハンガリー王国領内だった現在のルーマニア、トランシルヴァニア地方で採集した民謡に基づき作曲された作品です。

当時、エジソン式の蝋管録音機を持参し、農民たちの歌や踊りの音楽を直接録音・採譜しました。その中で特に印象深かった6つの舞曲をピアノ独奏用にまとめたのがこの《ルーマニア民俗舞曲》です。つまり、この曲集は単なる創作ではなく、実際に農村で演奏され踊られていた生きた音楽を、クラシック音楽として定着させたものと言えます。

特筆すべきは、当初のタイトルが「ハンガリーにおけるルーマニア民族舞曲」だったこと。のちにより広義の意味で《ルーマニア民俗舞曲》と改称され、この地域の民族音楽文化の象徴的作品となりました。

《ルーマニア民族舞曲》はバルトークの代表作の1つと言われるほどの人気の曲です。それでは、作品の概要を簡単にご紹介します。

作品概要

- 作曲年:1915年

- 初演:1920年1月16日 コロジュヴァール(現ルーマニア・クルージュ=ナポカ)

- 原題:Romanian Folk Dances

- 作品番号:SZ.56 / BB.68

- 演奏時間:約4〜5分(ピアノ独奏版)

- 献呈:イオン・ブシツィア

この短い曲集には、古き良き東欧の村での生活や、当時の民族文化がそのまま息づいています。ピアノ独奏版のほか、バルトーク自身の編曲による小管弦楽版なども存在し、そのほか現代でもさまざまな楽器編成で演奏される人気のレパートリーです。では、各曲の紹介を簡単にしていきます。

曲の解説と演奏のポイント

6つの小曲からなる組曲です。曲名は日本語の他、「ハンガリー語/ルーマニア語」で表記します。

第1曲:棒踊り(Bot tánc/Jocul cu bâtă)

- 拍子:2/4

- テンポ:アレグロ・モデラート

杖を持って踊る男たちの舞踏を表現した曲。リズムの切れ味とスタッカートの軽快さが求められます。

第2曲:帯踊り(Brâul/öv)

- 拍子:2/4

- テンポ:アレグロ

跳ねるようなリズムと躍動感。民族音楽特有の音階とアクセントを活かした演奏が肝。

第3曲:足踏み踊り(Topogó/Pe loc)

- 拍子:2/4

- テンポ:アンダンテ

静けさの中に増二度音程のメロディ。和声感の曖昧さをうまく表現したい一曲。

第4曲:角笛の踊り(Bucsumí tánc/Buciumeana)

- 拍子:3/4

- テンポ:モデラート

夜の村の情景を思わせる哀愁漂う旋律。柔らかい音色とペダリングが求められる。

第5曲:ルーマニア風ポルカ(Román polka/Poarga Românească)

- 拍子:2/4

- テンポ:アレグロ

速いテンポと跳ねるリズム。和声進行も巧みで、聴き手を飽きさせない。

第6曲:速い踊り(Aprózó/Mărunțel)

- 拍子:2/4

- テンポ:アレグロ・ピウ・アレグロ

2つの民謡が組み合わさったフィナーレ。スリリングなリズムの切り替えと表現力が必要。

編曲版とその魅力

《ルーマニア民俗舞曲》はピアノ曲として作曲されましたが、バルトーク自身による小管弦楽版も存在し、さらにヴァイオリン&ピアノ版、ギター版、弦楽合奏版、マリンバ版など多彩な編曲がされています。

特に管弦楽版では、クラリネットやオーボエによる東欧民族楽器を思わせる音色が効果的で、民族舞踊の活気や哀愁がより鮮明に表現されています。演奏会のオープニングやアンコールピースとしても非常に人気があります。

私は弦楽合奏版を演奏したことがありますが、演奏していて古典派(モーツァルト、ベートーヴェンなど)やロマン派(ブラームス、チャイコフスキーなど)など他の作曲家にはない独特の和音の響きがとても新鮮で気持ちの良い曲でした。バルトークと聴くと、指板(弦を押さえる黒い部分)に垂直に弦をたたきつけるように弾く「バルトークピチカート」が特徴的ですが、この曲の弦楽合奏版では残念ながら出てきません。ただ、随所にピチカートは出てくるので舞曲のリズミカルな部分に弾みをつけてくれます。

では、まずは原曲のピアノ版をご紹介します

ピアノ版はスタッカートが効果的で、力強く跳ねるようなイメージが強く感じられます。また、強弱やテンポの緩急が大きいため、1つ1つの踊りの違いが明確に感じられます。

では続いて、弦楽合奏版をご紹介します。

弦楽合奏版では音に厚みが生まれ、少しゆったりした優雅な印象を受けます。同じ作品でも、演奏する楽器や形態が変わると雰囲気も大きく変わってくるのが編曲版ならではの楽しみ方だと思います。

まとめ|クラシックと民族音楽の名作

いかがでしたでしょうか。

《ルーマニア民俗舞曲》は、20世紀クラシック音楽と民族音楽の融合を象徴する傑作です。バルトークの民謡採集の成果と、東欧音楽の素朴な美しさが凝縮された短曲集で、演奏会や学習レパートリーとしても親しまれています。

短い作品ながら、民俗舞踊のリズム感、東欧特有の旋律美、クラシック音楽の構造美がぎゅっと凝縮された本作で、民族音楽とクラシック音楽の魅力を存分に楽しんでいただきたい作品です。