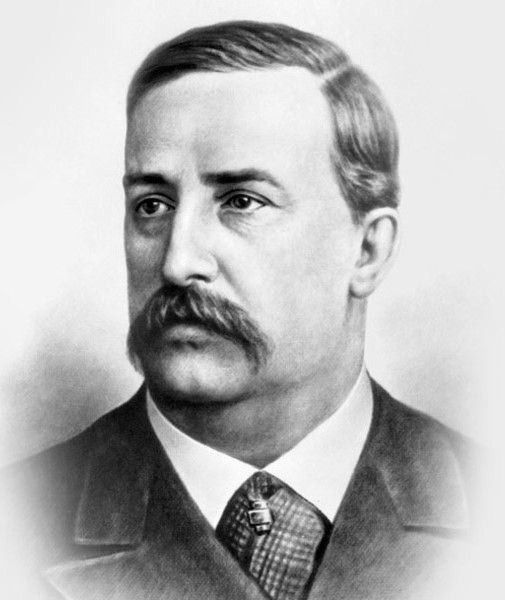

クラシック音楽の中でも、一度聴いたら心に残る旋律というものがあります。その代表格とも言えるのが、ロシアの作曲家アレクサンドル・ボロディン(1833-1887)が手がけた《弦楽四重奏曲第2番 ニ長調》第3楽章《ノクターン》。本記事では、この楽章だけに焦点を当て、その魅力や聴きどころを初心者にもわかりやすく丁寧に解説します。

ノクターンとは何か?

「ノクターン(夜想曲)」は、もともと夜の情景を描いた穏やかな音楽形式。19世紀ロマン派でショパンのピアノ曲が有名ですが、ボロディンの《ノクターン》も同様に、夜の静けさと愛情、そして内なる語りかけを感じさせる作品です。

この楽章は1881年、ボロディンが妻エカテリーナとの結婚20周年を記念して書いた《弦楽四重奏曲第2番》の中にあり、特にこの第3楽章は、結婚生活の穏やかな幸福と深い愛情をそのまま音楽にしたかのような優美な旋律で人気を集めています。

楽章の構成と特徴

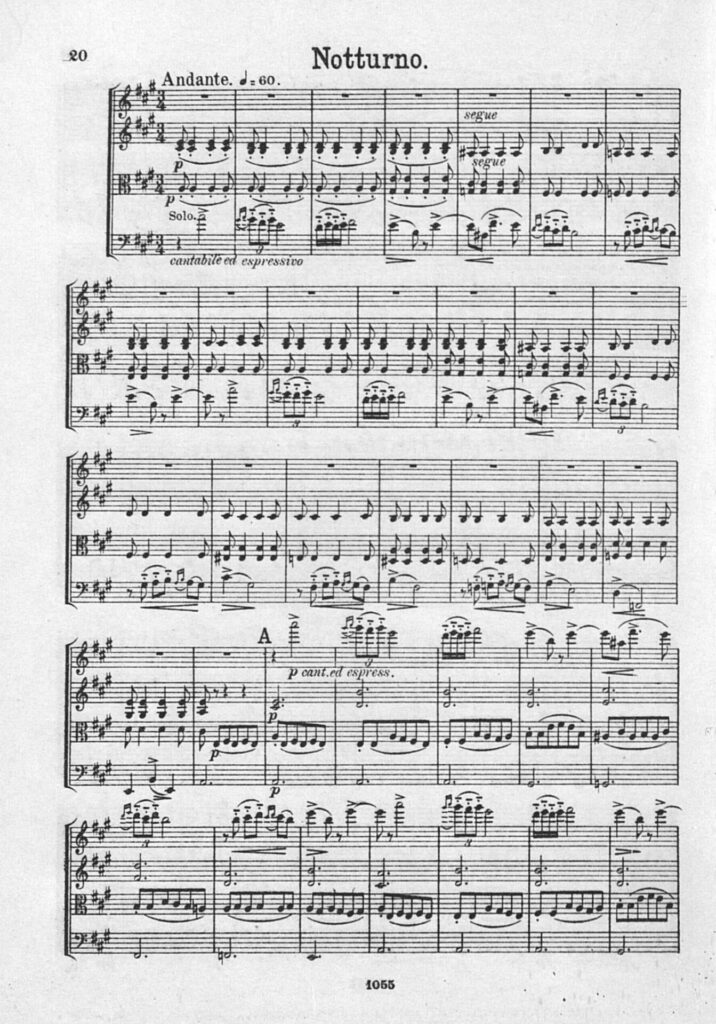

この楽章は三部形式(A-B-A)で構成され、以下のように展開します。

A部(主題)

冒頭、チェロが豊かな高音で主題を奏で、その旋律はまるで静かな夜空に浮かぶ月のよう。続いて第1ヴァイオリンがそれを受け継ぎ、さらに高く甘美な旋律で歌い上げます。

内声部(第2ヴァイオリンとヴィオラ)が奏でるピッツィカート(指ではじく奏法)は、まるで夜の星のきらめきのように響き、穏やかで親密な雰囲気を生み出します。

B部(中間部)

ここで音楽は少し動きを増し、情熱的でやや哀愁を帯びた旋律へ。民族舞踊のようなリズムと、対話するように掛け合うヴァイオリン同士のフレーズが特徴で、ボロディンらしいロシアの情緒が色濃く表れます。

テンポもやや速くなり、感情が高ぶる部分。短いながらも内なる感情の揺らぎを描き、再び静けさに戻る伏線を作ります。

A部(再現)

冒頭の旋律が再登場し、今度はさらに情感を込めた表現で繰り返されます。

クライマックスは避け、夜の静けさの中に消え入るように楽章は閉じられ、聴き手の心に余韻と温もりを残します。

メロディの魅力と親しみやすさ

この《ノクターン》の旋律は非常に親しみやすく、自然に歌うような音の流れが魅力。一度聴くと忘れられず、クラシック初心者の方でもすぐに馴染める曲です。

実際、映画『愛情物語』や結婚式のBGM、ドラマの感動的な場面でも度々使用され、その甘美な旋律はクラシックファン以外の耳にも広く届いています。

弦楽器4本の美しい調和

- チェロ:豊かな高音で旋律の導入と支え

- ヴィオラ:中音域で旋律を補佐し、音の厚みを生む

- 第2ヴァイオリン:内声で繊細なハーモニーを担い、第1ヴァイオリンを引き立てる

- 第1ヴァイオリン:旋律の主役として情感豊かに歌う

4つの楽器が織りなす音色のレイヤーは、まるで夜の湖面に映る月と波紋のように繊細で、聴くたびに新たな発見があります。

おすすめの演奏と聴き方

初心者の方には、ロシアの名門ボロディン弦楽四重奏団による演奏がおすすめ。彼らの演奏は作品の本質を捉え、ゆったりとしたテンポと豊かな表情で《ノクターン》の抒情性を最大限に引き出しています。

他にも

- ジュリアード弦楽四重奏団:明快なアンサンブルと繊細な表現

- エマーソン弦楽四重奏団:鮮やかな音色と現代的な感覚

など、演奏による違いも楽しみの一つ。ぜひ数種類聴き比べて、自分の好みに合う演奏を探してみましょう。

まとめ

ボロディン《弦楽四重奏曲第2番》第3楽章《ノクターン》は、

- 穏やかで愛情に満ちた旋律

- 弦楽四重奏ならではの豊かな響き

- 親しみやすく感動的なメロディ

を兼ね備えた名曲です。

ボロディン弦楽四重奏曲第2番の全体を詳しく知りたい方は、以下のページで解説しております。

ボロディン「弦楽四重奏曲第2番」:愛と抒情に満ちたロシアの名作

クラシック初心者の方にもおすすめの一曲で、夜のひとときに静かに耳を傾けたくなるような温かな音楽です。ぜひ、この《ノクターン》からクラシック室内楽の世界に触れてみてはいかがでしょうか。