弦楽四重奏曲とは、バイオリン2人、ビオラ1人、チェロ1人で編成された曲の事です。語源はラテン語で「4」を意味する「quattuor」からきており、これがイタリア語の「Quartetto」となり、日本語で「カルテット」として使われるようになりました。音楽用語としては、四重奏や四重唱、またはそれを行う4人組の楽団や合唱団を指します。

今回取り上げる弦楽四重奏の魅力は、なんといっても4つの楽器の調和と幅の広さにあります。4つの楽器の音が絶妙に組み合わさり1つのハーモニーを生み出す場面があったり、各楽器のソロを他の楽器が支えたりと、最小限の編成で生み出す音色は無限大です。

そんな弦楽四重奏曲の名曲を紹介していきます。

モーツァルト/ディベルティメントK136

ヴォルフガング・アマデウス・モーツァルト(1756~1791年)はオーストリアの作曲家で、数多くの作品を残した知らない人はいないと言っていい程の超有名な作曲家です。今回ご紹介するディベルティメントはイタリア語の「divertire(楽しい、面白い、気晴らし)」が語源になっており、語源のとおり曲調はとても明るく軽やかで、キラキラしています。

ディベルティメント自体は様々な楽器で構成された明るい曲調の楽曲を指しているので、一般的に弦楽四重奏曲とは言われず、管楽器が入ったディベルティメントもあります。

ただ、今回紹介するディベルティメントK136は、バイオリン2人、ビオラとチェロが1人ずつと弦楽四重奏と同じ編成なので挙げました。

冒頭、バイオリンの軽やかなメロディーと、その他楽器がリズムを奏でる、とてもモーツァルトらしい典型的な始まりです。いわゆる古典的なクラシックと言った雰囲気で始まった数小節後、バイオリンが上昇音階を奏でるんですが、ここがキラキラしているんです!

演奏面では決して難しくない、むしろ初心者向けの簡単な楽譜でここまで人を惹き付けるメロディーを作り出す事のできるモーツァルトは、やはり偉大な作曲家と言えます。

弦楽四重奏の編成で作曲されたディベルティメントはK137、K138と連続して作られ、どれもシンプルな構成とキラキラした曲調が人気で、パーティのセレモニーや結婚式などで披露される人気の曲です。

ちなみに、K136の「K」は「ケッヘル番号」と呼び、モーツァルトの作品の作曲された順番を表す記号になっています。ルートヴィヒ・フォン・ケッヘルという人が整理したため、作品番号として「K」が用いられています。

ハイドン/弦楽四重奏曲第77番「皇帝」

フランツ・ヨーゼフ・ハイドン(1732年~1809年)は、こちらもオーストリアの作曲家で弦楽四重奏曲を68曲(明らかな偽作や編曲を除く)作りました。弦楽四重奏曲のジャンルを確立させた人として「弦楽四重奏の父」とも呼ばれています。

ハイドンが作曲した数ある弦楽四重奏曲の中でも、今回紹介する77番は別格の存在です。と言うのも、ナポレオン率いるフランス軍の侵略に脅かされていたオーストリアを奮い立たせようとハイドン自身が作曲した当時のオーストリア国歌「神よ、皇帝フランツを守り給え」のメロディーを、この弦楽四重奏曲第2楽章で変奏曲として使用しました。ハイドン自身がこの77番をとても大事な曲と考えていることが分かります。

残念ながら、第二次世界大戦後にドイツに合併されたオーストリアはハイドンが作曲したオーストリア国歌を使う事が出来なくなり、曲自身も歌詞を替え現在のドイツ国歌となってしまいました。現在のオーストリア国歌はモーツァルトが作曲した別のメロディーになっていますが、今でも人気が高く復活の機運が高まっています。

曲全体を通して、明るくスッキリとした聴きやすい弦楽四重奏曲になっています。モーツァルトのディベルティメントに通じる部分が多い、弦楽四重奏の初期を感じさせる素晴らしい曲です。

1楽章の冒頭は当時の国歌「神よ、皇帝フランツを守り給え」のドイツ語表記「Gott erhalte Franz den Kaiser」の頭文字をとって、「ソミファレド(G E F D K)」で始まります(最後が「K」ですが、読みが近い「C」として作曲したと考えられます)。

下の動画は当時のオーストリア国歌のメロディーを用いた第2楽章を紹介します。とても優雅で気品を感じると同時に、盛り上がりもある素晴らしい作品となっています。

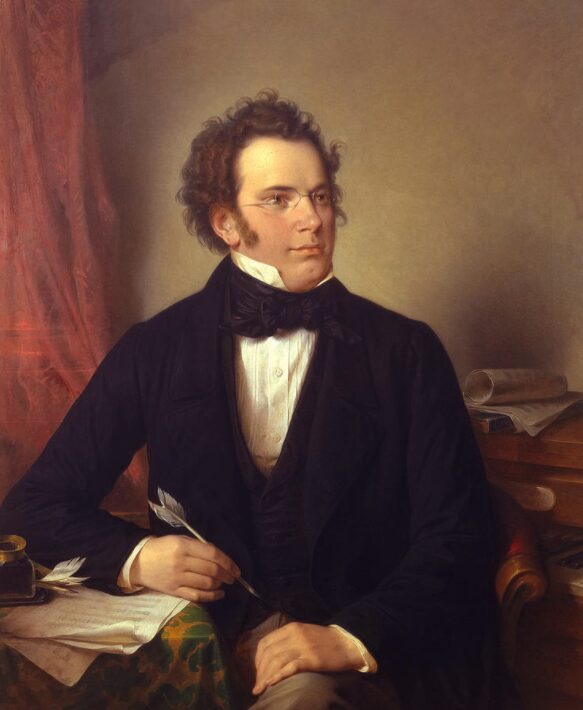

シューベルト/弦楽四重奏曲第14番「死と乙女」

フランツ・シューベルト(1797~1828年)もオーストリアの作曲家です。世の中に数ある弦楽四重奏曲の中でも1番人気!と言えば、この曲だと言っても過言ではありません。

副題の「死と乙女」は、シューベルト自身が作曲した歌曲「死と乙女」のメロディーを弦楽四重奏曲の2楽章で変奏曲として使用したため、こう呼ばれています。

シューベルトは1828年に31歳という若さでこの世を去りますが、この作品が作曲された1824年頃から体調を崩し始めていたと言われています。全ての楽章が短調で書かれており、自身が作曲した歌曲「死と乙女」を使用している事を考えると、絶望的な心境の中での作曲であったと考えられます。

第1楽章のインパクトある冒頭や、走り抜けるような第4楽章も素晴らしいですが、やはり2楽章がこの弦楽四重奏曲の象徴だと思います。今にも命が枯れそうな和音進行で始まりまる様は、病床にふしたシューベルトが過去を回想するかのようなイメージを受けます。

ゆっくりとしたテンポの中にふと出てくる温かいメロディーに安心しつつも、悲痛な叫びのようなバイオリンの甲高い響きが出てきたり、短い生涯を駆け抜けるようにテンポが早まり、最期は安らかに静かに終わりを迎えます。

シューベルトは亡くなるまでに、膨大な量を作曲していました。現在では「歌曲の王」とも呼ばれるほどの地位を築きましたが、当時は未完の作品や断片、消失したものなどを含めると1,000曲以上も世に出ずに埋もれたままの作品があり、当時は今ほど高い評価はされていなかったそうです。

そんなシューベルトを世に広めた2人の大作曲家がいました。1人はドイツの作曲家「シューマン」です。シューベルトが作曲を行っていた部屋を訪れた際にシューベルト最後の交響曲第9番「ザ・グレート」を発見しました。そして、この曲を演奏するようシューマンに依頼された相手が、もう1人の有名なドイツの作曲家「メンデルスゾーン」でした。

この2人によってシューベルトは大きく注目され、それまで発表されていたけど脚光を浴びていなかった作品や埋もれた作品に光があたるようになり、現在の地位になりました。

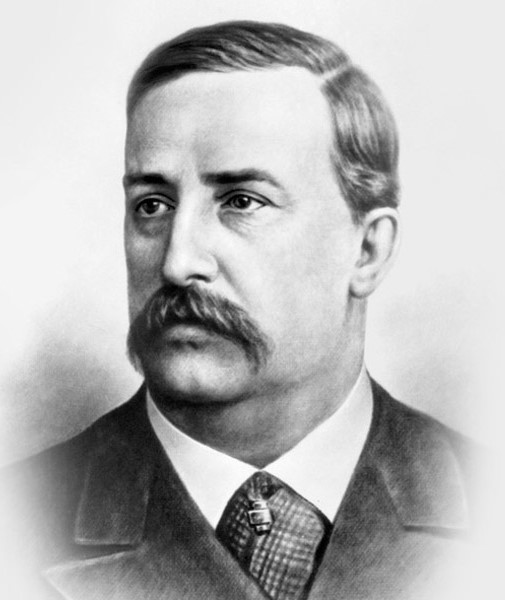

ボロディン/弦楽四重奏曲第2番

アレクサンダー・ボロディン( 1833~1887年)はロシアの作曲家です。この弦楽四重奏曲や交響曲第2番、イーゴリ公など名作を残していますが、実は本職は化学者として仕事をしていました。一般的な作曲家と比べて仕事が忙しいため、仕事が休みの時に作曲する「日曜作曲家」と自称していました。

そんな多忙なボロディンでしたが、作品はロシアの作曲家らしい情熱的で美しい旋律が特徴として現れており、今日でも演奏機会の多い順優れた作品を数多く残しています。

今回紹介する「弦楽四重奏曲第2番」は、3楽章が飛び抜けて有名な曲です。「夜想曲」形式の3楽章は、チェロの甘美なメロディーで始まります。

優しさや温かさの中にも悲しみを含んだメロディーは本当に美しく、超個人的な感想ですが、あらゆる作曲家が作ったメロディーの中でも1、2を争う素晴らしいメロディーだと思います。妻へあてた曲と言われており、愛があふれています。

チェロのメロディーの後、1stバイオリンがメロディーを引き継ぎ演奏します。実は、この引き継ぎの際に出てくる2ndバイオリンの伴奏が、これまた美しいんです。1stバイオリンのメロディーは美しくメインですが、2ndバイオリンの低く深い音色がこの弦楽四重奏曲をさらに引き立てています。

その後も、2ndバイオリンが1stバイオリンと絡み合うように奏でるメロディーがホント美しいです。弦楽四重奏曲の魅力を最大限に表すような2ndバイオリンに注目して聴いてみて下さい。

他の楽章はと言うと、1楽章は3楽章に匹敵する美しさです。3楽章と同様にチェロのメロディーから始まり、1stバイオリンへと繋いで行きます。テンポが早く、場面の移り変わりもあるので3楽章より盛り上がり聴くと好きになる楽章だと思います。

クラシックを紹介するサイトでこう言った事を言う人が多いとは思いませんが、個人的にはこの弦楽四重奏曲は1楽章と3楽章だけ聴くのも有りだと思っています。

もちろん1度は全部通して聴いて欲しいですが、まずは自分が好きなところだけを聴いて、興味がわけば徐々に広げていくのがクラシックの聴き方だと感じてます。

チャイコフスキー/弦楽四重奏曲第1番

ピョートル・チャイコフスキー(1840~1893年)はロシアの作曲家です。クラシック界では超有名で、バッハ、ベートーヴェン、モーツァルトなどと並び、誰もが1度は耳にした事のある作曲家だと思います。また、有名な曲を挙げればキリがない程たくさんの名曲を作ったチャイコフスキーの弦楽四重奏曲を紹介します。

本作の2楽章「アンダンテ・カンタービレ」は単独で演奏される程、有名な楽章です。第1楽章の勢いから一転、「ミュート(消音器)」と言われる器具を楽器につけ、こもったような音色で演奏されるため、柔らかくなった音色がゆったりとした美しく儚げなメロディーをより一層心に訴える力を与えています。

今回ご紹介しているこの弦楽四重奏曲第1番は、チャイコフスキーが主催するコンサートの演奏曲目がどうしても足りず急遽作った作品ですが、この曲を聴いたロシアの文豪「トルストイ」は感極まって涙したと言われています。

2楽章の後半で泣き叫ぶようなヴァイオリンの音色と周りの全ての音が消える一瞬は余りにも美しく、心にグッとくる瞬間だと思います。

これまで紹介したモーツァルトやハイドン、シューベルトなどの古典作品と比べるととても情緒的で、感情を揺さぶる盛り上がりがあり、シンプルな弦楽四重奏の魅力を最大限に発揮した名曲と言えます。

紹介する動画は第2楽章から再生するようにしてありますが、興味があれば冒頭から聴いてみるとより大きな感動が味わえると思います。

スメタナ/弦楽四重奏曲第1番「我が生涯より」

ベドルジハ・スメタナ(1824~1884年)はチェコの作曲家です。交響詩「我が祖国」がとても有名で、「モルダウ」は誰もが1度は聴いたことがあると思います。

また、一般的に知られている曲はどれも大きな編成の曲が多く、「我が祖国」やオペラ「売られた花嫁」が代表作ですが、そんなスメタナが作った弦楽四重奏曲を今回ご紹介します。

スメタナは弦楽四重奏曲第1番を作曲した当時、完全に聴力を失っていました。最終楽章の終盤、ざわざわした伴奏が一瞬静まった直後、バイオリンの甲高いフラジオレットでキーンと耳鳴りのような音が出てきます。これは、聴力を失ったスメタナに聴こえていた幻聴を現していると言われています。

チェリストとしては、3楽章の冒頭がチェロのソロから始まるので気になって聴き始めましたが、どの楽章も刺激的でテンポの緩急が聴いていて飽きさせない隠れた名曲です。

ちなみに、この曲が作られた当初、演奏が困難と言う理由でなかなか初演されせんでした。作曲から2年経ち、スメタナの知人宅でようやく日の目を見る事になるのですが、この時にビオラを弾いたのがなんとチェコの有名な作曲家「ドヴォルザーク」だったのです。

さらにこの曲が世間に公開された際には、ピアニストであり作曲家の「フランツ・リスト」も聴いており、熱狂したと言われています。

ドヴォルザーク/弦楽四重奏曲第12番「アメリカ」

アントニン・ドヴォルザーク(1841年~1904年)はチェコの作曲家です。日本では夕方5時のチャイムに使われることの多い「家路」は交響曲第9番「新世界より」第2楽章のメロディーです。また、通称「ドヴォコン」と言われているチェロ協奏曲や、スラブ舞曲、交響曲第7番、第8番、弦楽セレナードなどなど、作品の特徴は重厚感があり、どこか郷愁を誘うメロディーの作品が多く個人的に好きな作曲家の1人でもあります。

今回ご紹介する弦楽四重奏曲第12番は、「アメリカ」という愛称で親しまれております。ドヴォルザークは1892年に音楽院の院長として祖国のチェコからアメリカに渡り、滞在中に作曲されました。黒人霊歌を取り入れた第1楽章の主題や、蒸気機関車の音を思わせる第4楽章、そして祖国チェコの音楽や故郷の鳥のさえずりなどを盛り込んだ第3楽章のメロディなど、ドヴォルザークらしい魅力的な作品となっています。

実はドヴォルザークは鉄道オタクで有名で、本作の第4楽章冒頭や、交響曲第9番「新世界」第4楽章の冒頭、だんだんとスピードを上げるメロディーは鉄道の発車を音楽で表していると言われています。また、鉄道オタクエピソードは以下のとおりです。

プラハの音楽学校に進学した時、下宿は学校の近くではなく、わざと常に鉄道の音が聞こえることを条件に駅の近くを選んでいます。 そして授業の無い時はヒマさえあれば駅に出掛けて、駅に入ってくる機関車の型番、スペック、時刻などを克明にメモし、さらに駅員の名前なども記録するようになっていきます。

ある時、彼が多忙のために駅へ行くことができないため、弟子で娘の婚約者に代わりにメモを取りに行かせます。しかし、鉄道に興味の無かった婚約者は、誤った番号を記載してしまい、ドヴォルザークに激怒されることに。「こんなに能力の無い奴に娘は渡せん!」となったのだとか。

かなり本格的な鉄道オタクだったことがうかがえるエピソードです。ちなみに、オーストリアのウィーンとチェコのプラハを結ぶ特急列車「レイルジェット」に「アントニン・ドヴォルザーク号」と愛称がつけられており、本人が生きていれば喜んだことでしょう。

まとめ

いかがでしたでしょうか。

今回は弦楽四重奏曲の中でも特に有名で、聴きやすい名曲を厳選してご紹介しました。4つの楽器だけで演奏される曲ですが、生み出す世界は無限大です!

ぜひ、弦楽四重奏の世界を楽しんでください♪